今回は、肩のトレーニングの人気種目「サイドレイズ」について書いていきます。

サイドレイズは、肩の中部を鍛える代表的な種目ですが、かなり怪しい情報が流れていることを多々目にします。

その代表の1つと言えるのが「小指を上に向けて重りを挙げる」といった情報です。

人間の骨格や筋肉は皆違うために、一概に言い切れないこともあるのですが、こと「小指を上に向ける」に関しては「肩の関節を摩耗させている」動きになります。

肩に痛みが無くても、動作時に「ポキッ」と音がなったり、肩に「違和感」があったりする方も、少しフォームを見直すだけで解決することもよくあります!

それでは、肩に負担の少ないサイドレイズの理論とフォームについて見ていきましょう。

〜目次〜

- 「小指を上に向ける」サイドレイズが肩を痛める理由

- 肩関節を痛めないサイドレイズ1 「体を前傾させる」

- 肩関節を痛めないサイドレイズ2 「親指を上に向ける」

- 肩関節を痛めないサイドレイズ3 「重量の見直し」

- サイドレイズ論争 肩の痛み編 まとめ

「小指を上に向ける」サイドレイズが肩を痛める理由

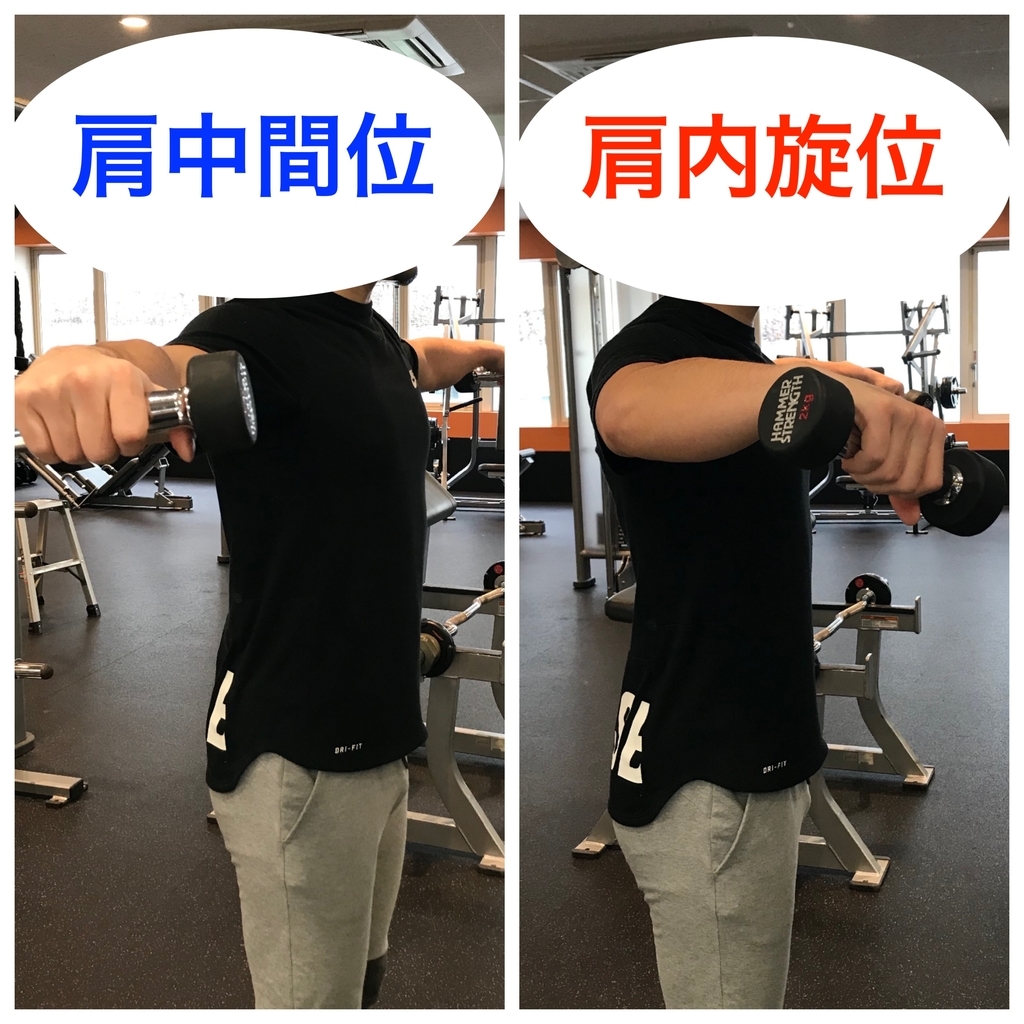

まずは、”よくみるサイドレイズ”の2パターンを見ていきましょう。

左側:体の真横を上がる「肩の外転」運動のみを行ったサイドレイズ(肩中間位)

右側:体の真横を上がる「肩の外転+肩の内旋」運動のサイドレイズ(肩内旋位)

ではまず、問題の「小指が上がっている」右側から見ていきましょう。

「小指を上にあげる」=「肩の内旋」となります。

肩の構造上「内旋」+「他の運動」を組み合せることは、肩にとって危険を伴うことが多くなります。

理由としては、インナーマッスルが働きにくくなったり、巻き肩の姿勢になりやすく肩・肩甲骨の動きが悪くなったりと「インピンジメント」の原因になります。

前回の記事でも、肩の「内旋+水平外転」はベンチプレスにおいて肩を痛める原因になる!といいましたが、今回も「内旋+外転」なのです。

さて「インピンジメント」とでてきましたが、言葉の意味は”挟み込み”といった意味になります。

今回、肩では「関節が筋肉を挟み込む」=「関節が筋肉を潰す」

と捉えてもらってもいいでしょう。もちろん後々になって強い痛みが伴います。

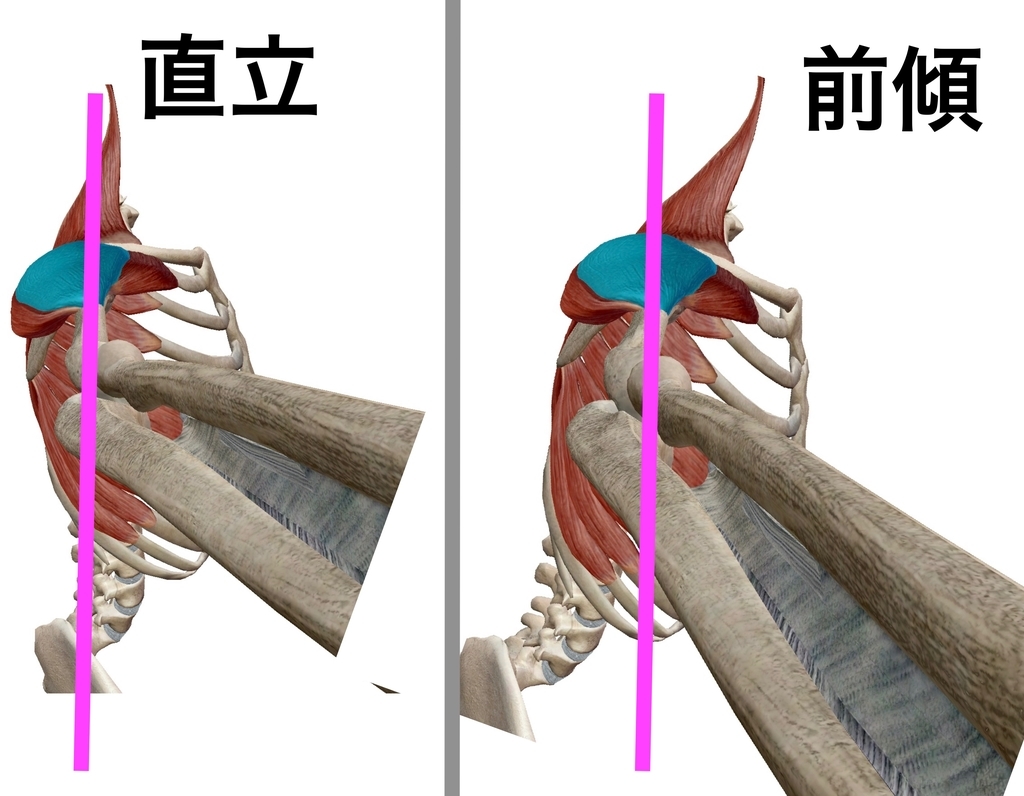

どこに「インピンジメント」が起こるのかを見てみます。

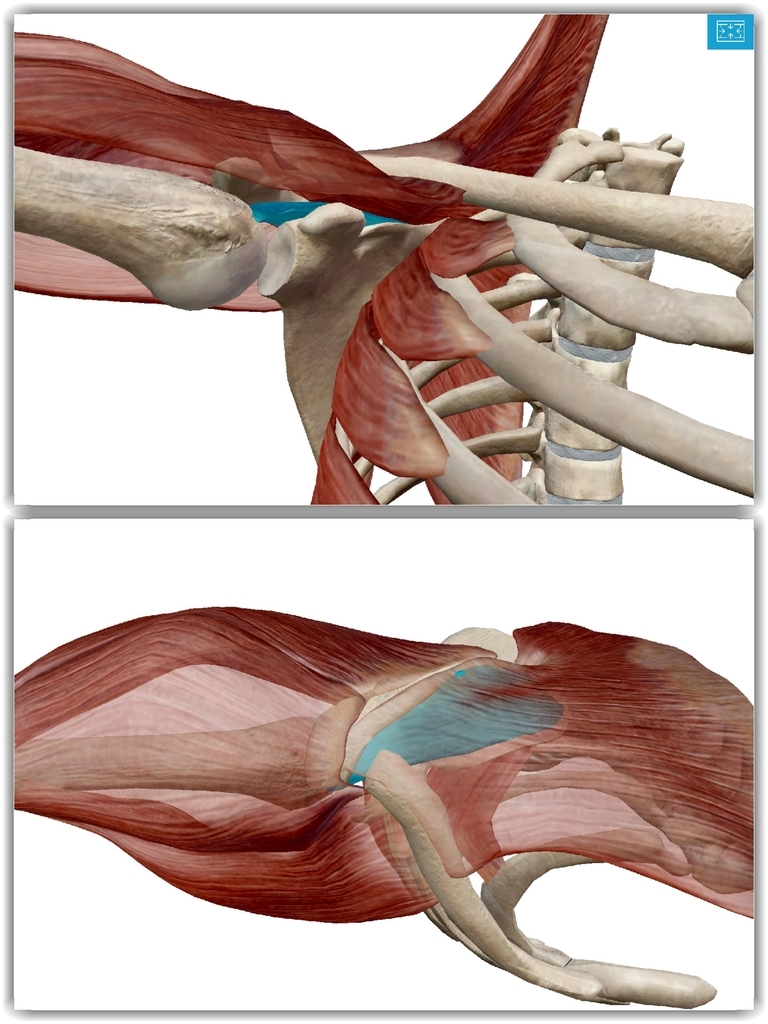

少しわかりにくいですが、

上側:サイドレイズ(肩外転)を”脇”から見た状態

下側:サイドレイズ(肩外転)を”真上”から似た状態

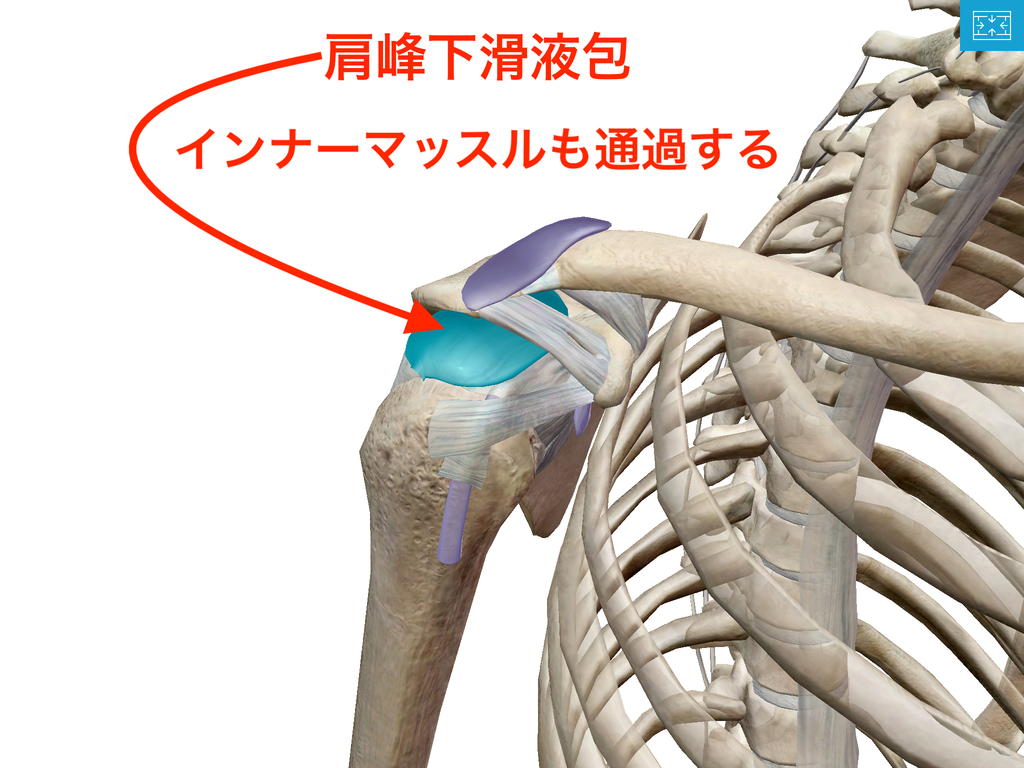

青色の筋肉は棘上筋といわれ、もっとも「インピンジメント」を起こしやすいインナーマッスルです。

上側画像の、青色の「棘上筋」が、肩峰間(上にある骨と丸い形の上腕の骨との間)で挟まれ「インピンジメント」が起きます。

この画像は「外転」のみですが、そこに「内旋」のうごきが加わると、更に肩峰間の距離が狭くなるため、より強い「インピンジメント」が引き起こされます。

そして、その強い「インピンジメント」は「棘上筋」のみならず、肩峰下滑液包(肩の動きをなめらかにするクッション)まで挟み込み、肩をボロボロにする可能性があります。

このクッションの役割をしている肩峰下滑液包が、「インピンジメント」により、クッションの機能を失うと、つぎは関節同士がぶつかり合い、肩が痛みで上がらなくなります。

まだ「小指を上に向ける」デメリットがあります。

「内旋+外転」は”肩鎖関節”にも捻る方向に力を加えるので、”肩鎖関節”にも痛みを及ぼします。

肩鎖関節だけではなく、肩鎖靭帯にも大きな負担がかかるので、一度痛みが出ると、なかなか治りにくい状態になります。

さて、これだけ多くの「小指を上に向けることで肩を痛める」サイドレイズが支持されている理由はなぜでしょうか?

強いて上げれるとすれば、メリットは1つだけあります。

*このメリットすら恩恵が少なく、後に出てくる方法で代替可能ですが・・・

次の項目で見ていきましょう。

なぜ、小指を上に向ける?流行ってしまったサイドレイズの謎

「小指を上に向ける」たった1つのメリットは、”三角筋中部繊維の方向をあわせる”といったところです。

もう一度先程の画像を見てみます。

左側の中間位のサイドレイズが、”三角筋中部繊維方向”とあっていないということです。

つまり、筋肉の向きと挙げている方向がずれているから、「適切な刺激が与えれないから肩を内旋位にした」といったほうがわかりやすいですね!

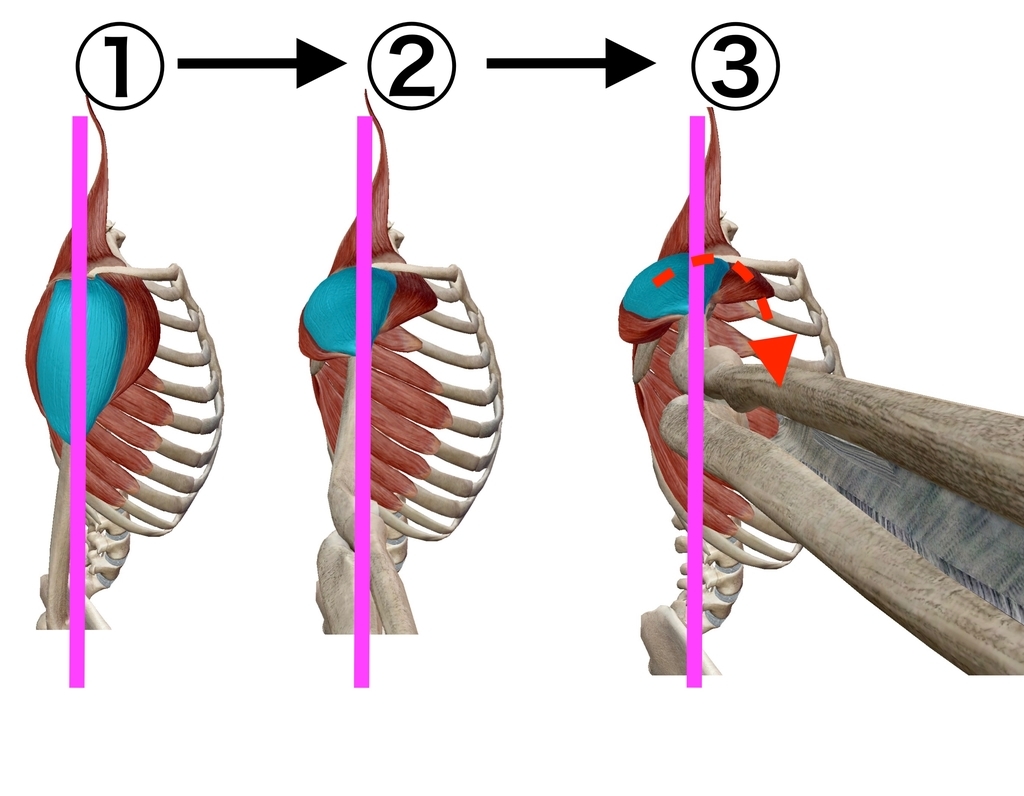

それでは、筋肉の向きを見ていきましょう。

①は腕をおろしたリラックスした状態です。

ピンクの線は、サイドレイズ動作の肩の「外転軸」となります。

②肩が30~40度程度外転しています。

このときには、すでに「三角筋中部繊維」と「外転軸」がずれています。

③「三角筋中部繊維」と「外転軸」がおおきくずれて、適切な刺激が入りにくい状態です。

それを解消するために、赤点線の「肩内旋」をすることで、無理やり「三角筋中部繊維」と「外転軸」をあわせているのです。

これは、一見正しいやり方のように見え、広まっていますが

「この方が刺激が入る!」といった経験則のみで判断し、おそらく”関節の構造”や”運動学”などをあまり考慮していないからだと思います。

単純に生まれ持った”関節の強さ”があれば別ですが、皆強いわけではありません。

「肩内旋」しなくとも「三角筋中部繊維」と「外転軸」をあわせ、肩に優しいサイドレイズのバリエーションを紹介していきます!

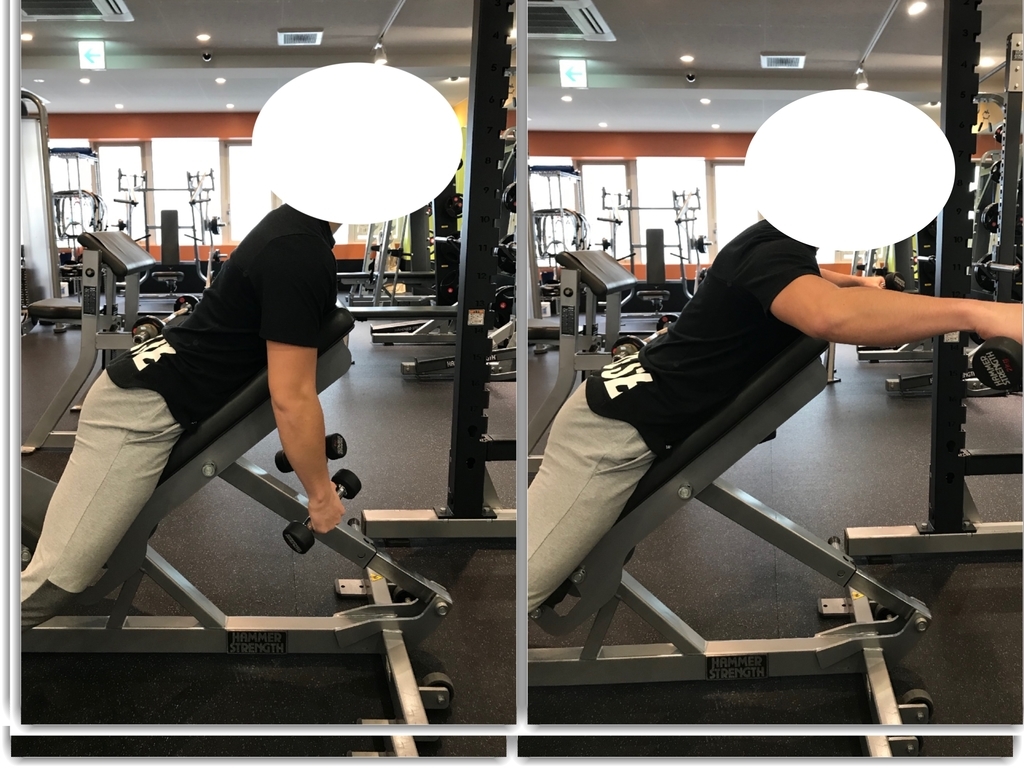

肩関節を痛めないサイドレイズ1 「体を前傾させる」

まずは、体を前傾させましょう。

「三角筋中部繊維」と「外転軸」が揃いましたね。

もうこれだけで「内旋」のメリットが消えてしまいました・・・

ただ、「前傾姿勢」の難しい点があります。

- 「前傾姿勢」をキープすること

- 「前傾姿勢」から直立に戻る反動を使い”チーティング”が多くなること

の2点が主に難しい点となります。

*チーティング・・・前傾した体を、直立に戻す反動を使って重りを挙げること

これを解消するのに、おすすめの方法がベンチ台を使うということです!

まずは、画像で見ていきましょう。

完全に体の前傾をベンチ台に預けます!

こうすることで、課題であった姿勢維持などの点も克服され「肩に優しいサイドレイズ」が可能になります!

インクラインのベンチ台が無い!といった方にはこちらもおすすめです!

膝をベンチ台に押し付け前傾状態を固定します!

これも「肩にやさしいサイドレイズ」ですね!

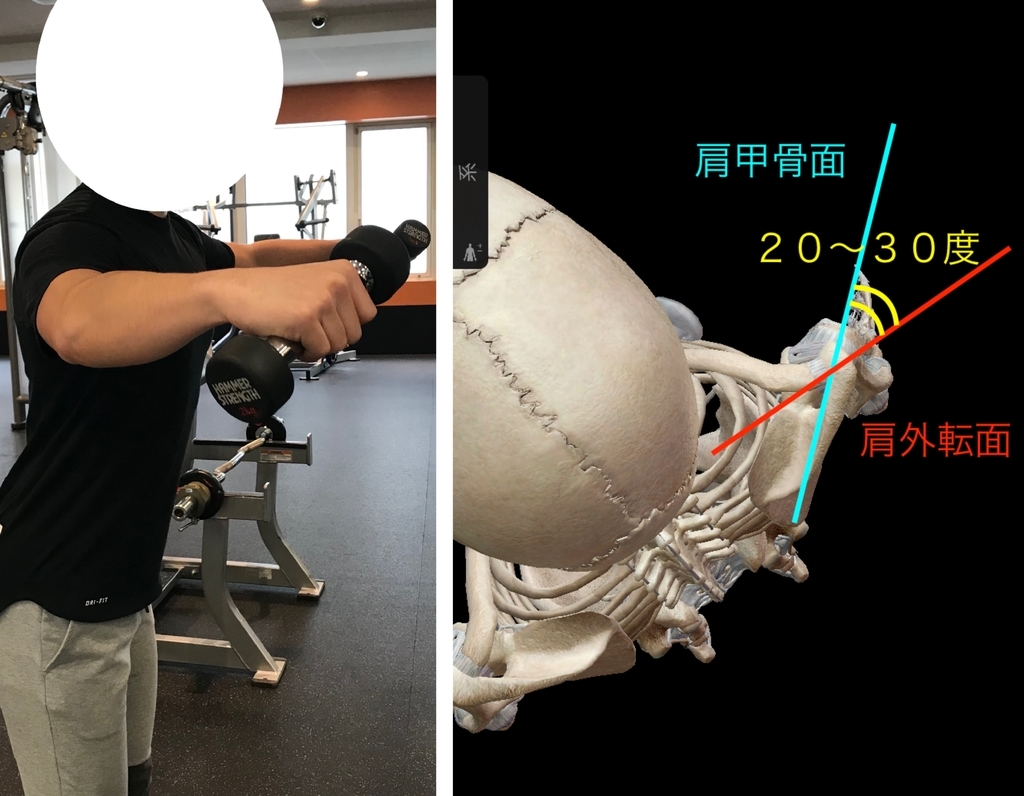

肩関節を痛めないサイドレイズ2 「親指を上に向ける」

「前傾姿勢」もしている。「内旋」もしていない。

なのに、まだ”肩が痛い”といった方へのもう一つの「肩にやさしいサイドレイズ」

を紹介します。

その1

親指を軽く上に向けます。

「肩外旋位」の状態にするためです!「肩外旋位」はインナーマッスルも働きやすい状態です。

その2

「肩甲骨面上」で動かしていきます

「肩甲骨面上」とは、肩関節がもっとも動きやすい位置です。

肩のリハビリテーションや、インナーマッスルのトレーニングにも使われるポジションになります。

画像で見ていきましょう。

「親指を上に向けるの」は、軽くでいいです!左の画像を目安にしてください!

「肩甲骨面」は「肩の外転軸」より20~30度前にあります。

肩甲骨の向きに沿って挙げていくという感じになります。

この動きが多くの人にとって、もっともスムーズに肩が上がりやすい位置と思います!

もう1つ世間で広まっているサイドレイズの不思議で、

「肩甲骨を動かすと僧帽筋に刺激が逃げる」といわれていますね。

たしかに僧帽筋に逃げますが、”肩甲骨と肩は連動して動く”というもっと大事なことが忘れられているような気がします。

肩甲上腕リズムという言葉があるように、必ず肩甲骨は動くので、変に意識すること無く、自分の一番気持ちよく動かせる範囲と方法で動かすことが一番大切です。

肩関節を痛めないサイドレイズ3 「重量の見直し」

サイドレイズといえば、「チーティングを使いブンブン振り回している人」をよく見かけます。

三角筋中部は「羽状筋」であり、高負荷を与えると成長しやすい!といわれているので、高重量を使うのも1つの手でしょう。

*三角筋前部・後部は紡錘状筋。

ただ、高重量は確かにトレーニングにおいて、非常に大切だと思いますが、果たしてそれを「サイドレイズ」で行う必要があるのでしょうか?

よく見かける「振り回している人」は、大体「前傾保てず」「肩内旋+外転」「肩甲骨挙上のみ」のパターンが多いと思います。

個人差はありますが、ブンブン振り回すサイドレイズはおすすめしません。

三角筋中部への高負荷は プレス系の種目で大きく掛かります。

例えば、ベンチプレスでは、ラックアップポジションでかなりの高負荷が三角筋中部に乗ります。

オーバーヘッドプレスでも、終始高負荷がかかっています。

なのに、サイドレイズまで、高負荷チーティングで行うと、ただでさえ壊れやすい肩の関節が悲鳴をあげるでしょう。

今一度、サイドレイズの重量設定を見直してみてください!

サイドレイズ論争 肩の痛み編 まとめ

以上が今回の「サイドレイズ論争」となります。

今回は、「間違った情報を正す」ことや、「肩にやさしいサイドレイズ」を紹介しました!

肩を怪我すると、トレーニングはおろか、日常生活まで支障が出ることが非常に多くなりますので、細心の注意を払うべきトレーニングと思います!

また、今回紹介した方法でわかりにくい点などがございましたら、お気軽にコメントしてくださいね!

それでは今日はここまで〜