今回は「オーバヘッドプレスと腰痛の関係」について書いていきます。

オーバヘッドプレスは「フォームのミス」があると腰痛が起こりやすい種目ですが、ミスの出る例では「重量に体幹部が負けている」ことがあります。

特に、オーバヘッドプレスに少し慣れてきて「扱える重量が重くなってきた時期」に多いと感じています。

※実際に筆者や、You Tubeのモデル役のハマダスくんも、腰痛こそないものの、体幹部の負けに試行錯誤しています。

「体幹部が負ける例」は、大きく分けると「2つの場面」で見られ、明らかに動作の違いが見られます。

それに気付かずに重量を増やしても、待っている先は「腰痛」になるのは目に見えています。

なので今回は、

・体幹部の負けが起こりやすい場面と、フォームミスの例

・改善するために取り組んでいるトレーニング

この2つを紹介していきます。

※オーバヘッドプレスの基本フォームはこちらで紹介しています。

- 重量に体幹部が負けやすい2つの場面

- 挙上初期の腰痛の改善方法「股関節伸展」

- 挙上初期〜トップで起こる腰痛改善「腹筋強化」

- オーバヘッドプレスでケガをしない条件「肩周りの柔軟性」

- オーバヘッドプレスの腰痛と体幹の関係 まとめ

重量に体幹部が負けやすい2つの場面

正直、どの場面でも体幹部の負けは見られるのですが、

特にフォームの中で自然に見られやすい「2つの場面」は

・挙上初期〜

・トップポジションの手前

でよく見られます。

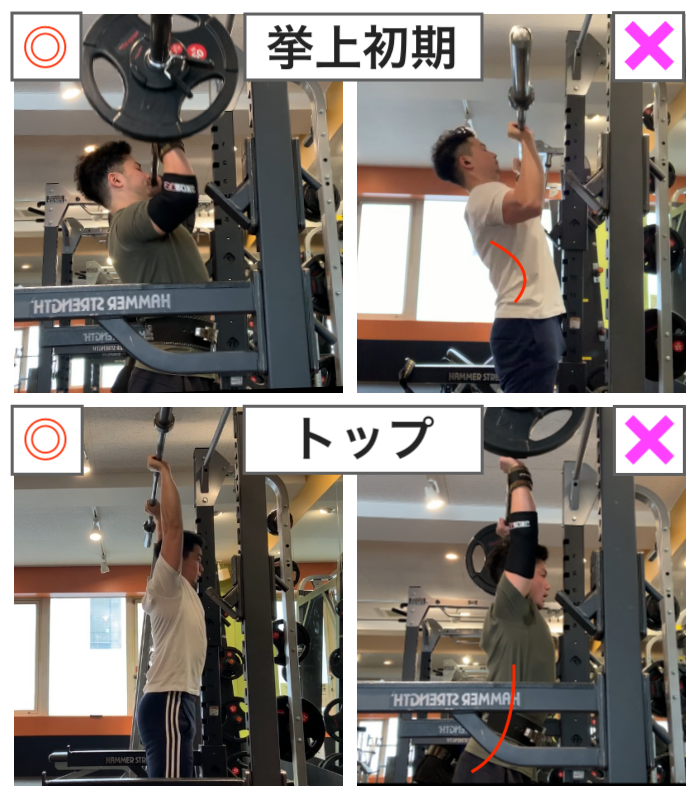

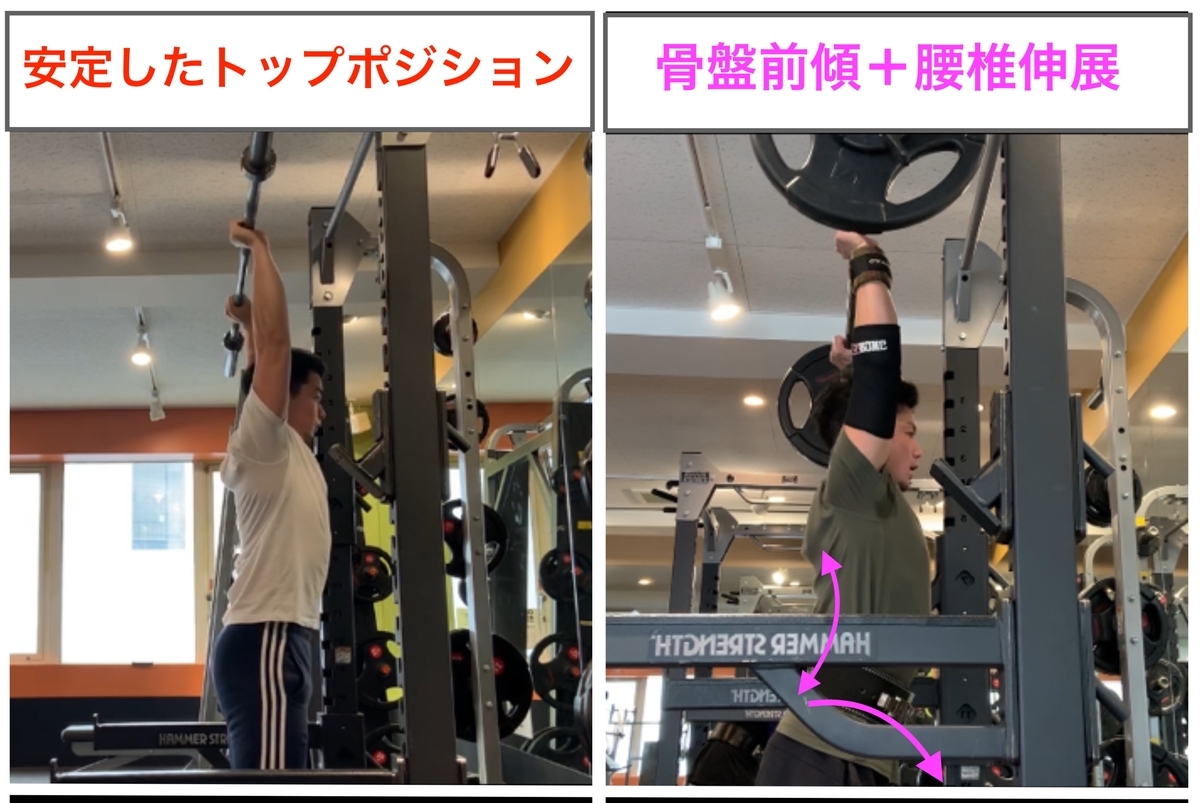

少しセーフティーバーで見にくいですが、×の方では赤線の

挙上初期:腰椎の伸展

トップ:骨盤の前傾+腰椎の伸展

などの「体幹部が負ける」ことを「腰椎伸展(腰を反る)で代償」しています。

代償動作を繰り返すことで、

・筋緊張による腰痛

・腰椎の椎間関節や、靭帯部の痛み

など、「慢性腰痛」にもなりやすい例となります。

これらを解消するためには、

・フォームの熟練度を上げる

・腹筋群の強化を行う

・肩周りの柔軟性をあげる

この3つがポイントになります。

では、それぞれについて詳しく見ていきます。

挙上初期の腰痛の改善方法「股関節伸展」

「挙上初期の腰痛」で多い例が、

「股関節伸展の動きが無く、その代償を腰椎伸展で行っている」パターンです。

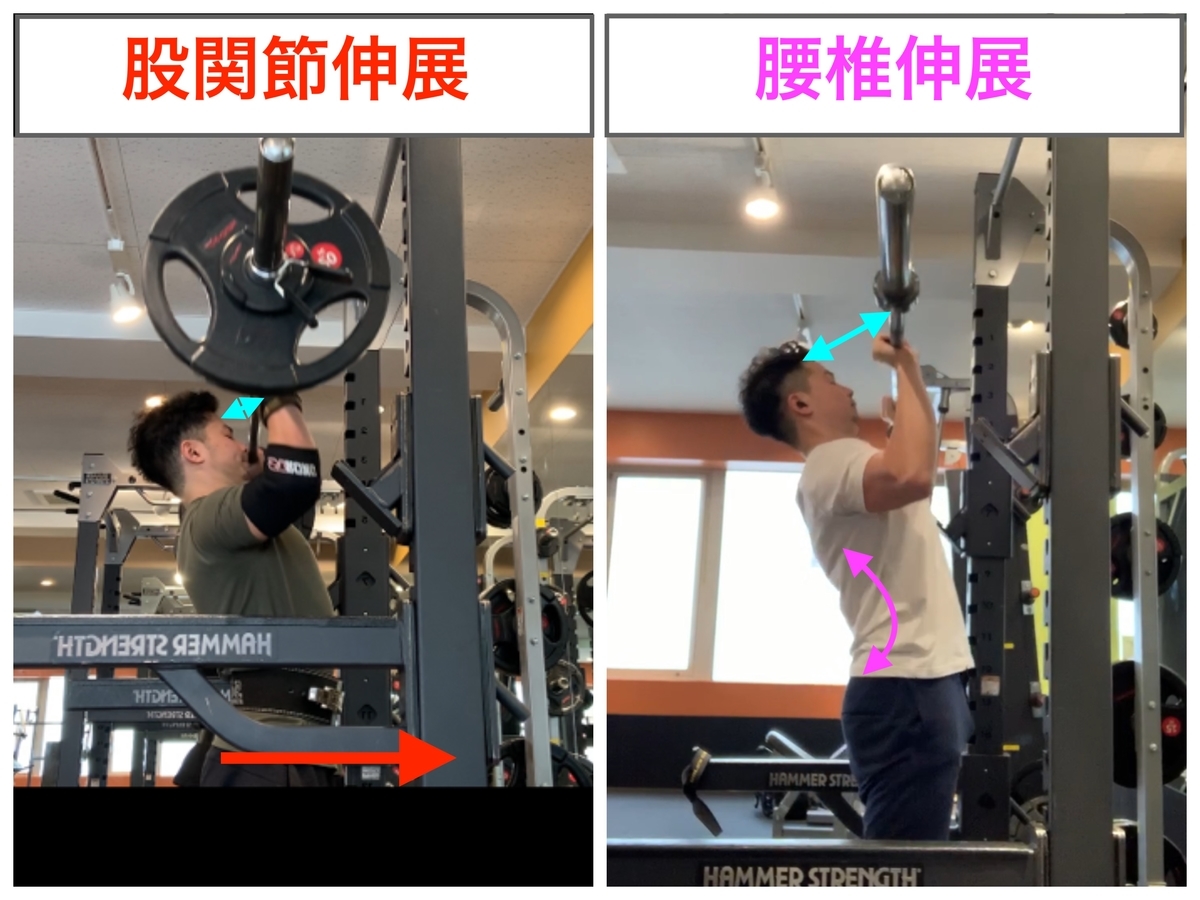

「股関節伸展」は、フォーム解説動画でも言ったとおり、

「バーの挙上をまっすぐ行い、下肢の力を伝えるのに必要な動作」です。

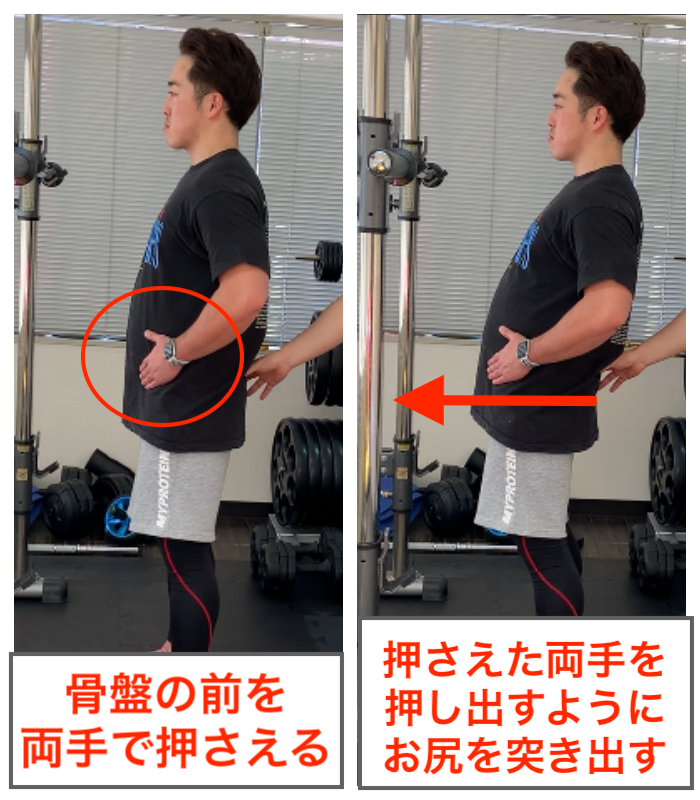

「挙上動作を始める前に、お尻を前に突き出すような動き」が股関節伸展で、この「前に動く移動」が無いと、「腰椎の伸展」で代償してしまいます。

そして、2つの違いが決定的に出るのが「バーと顔の距離」です。

画像の水色矢印が「バーと顔の距離」ですが、

「股関節伸展」では、ほぼスレスレを通過するのに対して、「腰椎伸展」では、バーと顔の距離が遠くなります。

「腰椎伸展」が強く出ると、挙上していく際の重量を「腰で受ける」形になるので、挙上初期に痛みがある方は要注意です。

対策としては、

・フォーム(股関節伸展)の練習を行う。

・腹圧をしっかり高める意識を持つ

が基本になります。

「股関節伸展の練習方法」は、

腹圧については「コチラの動画」で紹介しています。

挙上初期〜トップで起こる腰痛改善「腹筋強化」

オーバヘッドプレスの動作の全体を通して、腰痛が起こりやすい原因として「腹筋群の弱さ」があげられます。

先程の「挙上初期」は、フォームの問題も大きかったのですが「トップポジション」に向かうに連れ「腹筋の弱さ」がわかりやすく見られます。

では、初めの画像をもう一度見てみます。

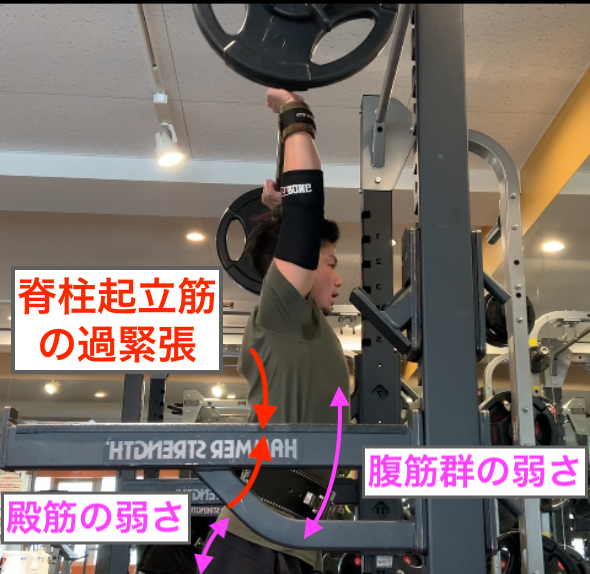

ここで考えられることが 、

・骨盤前傾=「殿部、腹筋群が弱い」ため、負けている

・腰椎伸展=「脊柱起立筋が過緊張」して無理やり支え、腰椎が伸展する

このパターンになる方は、

ナローデッドリフトでも「腰に負担が掛かりやすいタイプ」 だと思います。

ここの課題は明確で

・腹筋群、殿筋の強化

・脊柱起立筋の緊張を取るケア

が重要です。

「腹筋群の強化」

「アブローラー」を使ったコロコロは、とても有効だと思います。

動作はテンポよく行わずに、ゆっくりと丁寧に、無理のない範囲の回数で良いです。

「自分の脊柱のコントロールを腹筋群でしっかり行う」ことが重要で、アブローラで腰が痛くなる方は「腹筋群が働かずに腰椎伸展の運動」を行っている可能性があるので注意してください。

動作はテンポよく行わずに、ゆっくりと丁寧に、無理のない範囲の回数で良いです。

「殿筋の強化」

重心のコントロールと、体幹の安定性の意味でも「ブルガリアンスクワット」なども良いです。

片足種目は、筋の左右差なども出やすいのでメニューに取り入れることで、スクワットなど他の種目にも還元されるのでオススメです。

「脊柱起立筋のケア」

脊柱起立筋は、多くのトレーニングで使われ、特にBIG3を好む方は疲労が溜まりやすい筋肉になります。

フォームローラーや、ストレッチなどのケアは大前提で、「腰椎伸展による多裂筋の緊張」を取ることが「腰痛改善」にとても重要です。

少し動画での紹介が多くなりますが、お時間のある方は是非見てもらうことをオススメします。

では最後に「肩周りの柔軟性」について見ていきましょう。

オーバヘッドプレスでケガをしない条件「肩周りの柔軟性」

オーバヘッドプレスは、スクワットや、ベンチプレスとは違い「頭上にあげる」トレーニング動作になります。

つまり「肩周りの柔軟性」がなければ、腰、肩の怪我の元になります。

※肩、肩甲骨、胸郭の動きを腰椎が代償する。

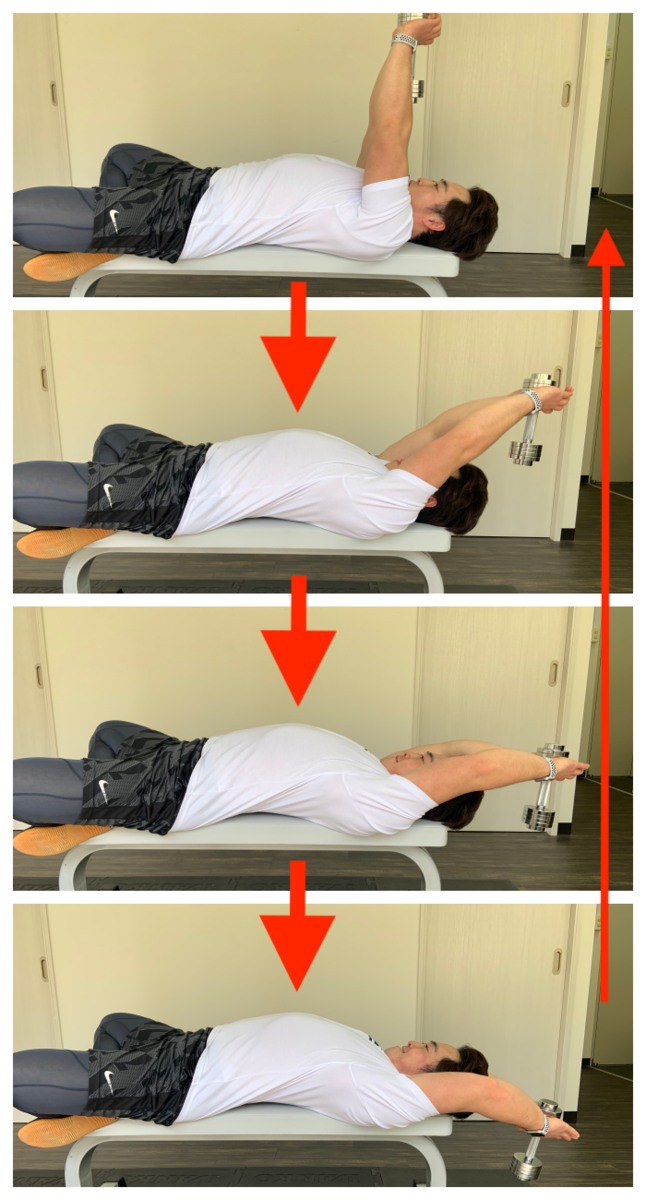

そこで、肩周りはもちろん「上半身」全ての柔軟性をつけるために、筆者は「ダンベルプルオーバー」をオススメします。

ウォーミングアップとして取り入れることで、「肩周り、肩甲骨、胸郭」の動きが良くなり怪我の危険性を下げることができます。

重さは軽めで良いので、「大きな可動域」を意識して「10回2セット」ほど行います。

胸を張り、肩甲骨を下げながら動作を行うことで、「肩、肩甲骨、胸郭」に動きが付き、オーバーヘッドプレスに必要な可動域を得ることができます。

オーバヘッドプレスの腰痛と体幹の関係 まとめ

以上が「オーバヘッドプレスと腰痛の改善方法」になります。

腰痛の原因としては「フォーム」「基礎筋力」「柔軟性」といった様々な要因があり、 オーバヘッドプレスの動作自体が難しく、フォーム習得に時間がかかりますが、「体幹部を含め、全身を鍛えることが出来る」素晴らしい種目です。

そして、オーバーヘッドプレスに必要な「可動域、柔軟性、体幹部の強さ」などは、他のトレーニングにも還元され、特に「BIG3において大きな恩恵」があると感じています。

ジムではあまり見かけない人気の少ない種目ですが、是非取り入れてみてください。

それでは今日はここまで!次回、おたのしみに!

この記事を読んだあなたへオススメ