今回は肩のインピンジメントの原因となる「肩甲骨の後傾不足と鎖骨の動きの悪化」について解説します。

「肩甲骨後傾」や「鎖骨の動き」は聞き慣れない方も多いと思いますが、肩を挙げる動作には欠かせない動きとなります。

特に肩のインピンジメントの症状である、

・肩を挙げたときの痛み

・ゴリゴリ音や引っ掛かり感

などがある場合に「肩甲骨の後傾や鎖骨の動きが不十分」の可能性が高くなります。

そのまま放置すると、正常な肩関節の動きが出来ず、痛みやゴリゴリ音が更に悪化する原因になるので、改善のために

・肩甲骨の後傾の重要性

・鎖骨の動きと肩甲骨の関係性

・改善のためのエクササイズ

これらを解説していきます。

- 肩甲骨の後傾と肩関節の動き

- 肩の運動の支点「肩鎖関節」

- 鎖骨の運動の支点「胸鎖関節」

- 肩のインピンジメントの原因「鎖骨下筋」と「小胸筋」

- 鎖骨下筋のケア方法

- 小胸筋のケア方法

- 肩の痛みと肩甲骨後傾と鎖骨の運動 まとめ

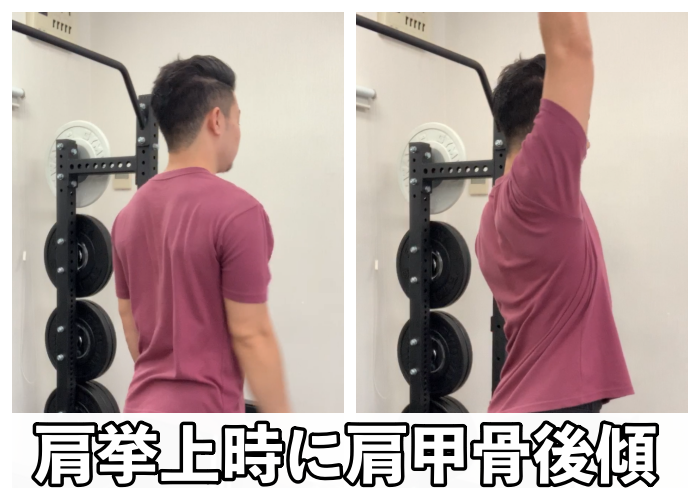

肩甲骨の後傾と肩関節の動き

肩関節と肩甲骨は共同で動き180°挙上では「2:1」の割合で動く「肩甲上腕リズム」はよく知られていますが、それ以外にも肩関節の挙上と共に「肩甲骨の後傾」が起こります。

肩甲骨後傾の可動域は「約30°」で、後傾の可動域が不足すると「挙上してくる上腕骨に肩甲骨が被さる形」となり、インピンジメントの原因となります。

肩甲骨の後傾不足が起こる要因としては、

・脊柱の可動域不足(胸椎)

・肩周囲筋の柔軟性低下

・鎖骨の可動域不足

などが挙げられます。

トレーニングされている方は、胸椎や肩周囲の柔軟性を獲得するために様々なケアを行っている印象はありますが「鎖骨」はどうでしょうか?

肩関節の動きには「上腕骨、肩甲骨、鎖骨」が共同して動くことが「正常な動き」を出すための条件なので、「肩甲骨の後傾不足と鎖骨の動き」について見ていきましょう。

肩の運動の支点「肩鎖関節」

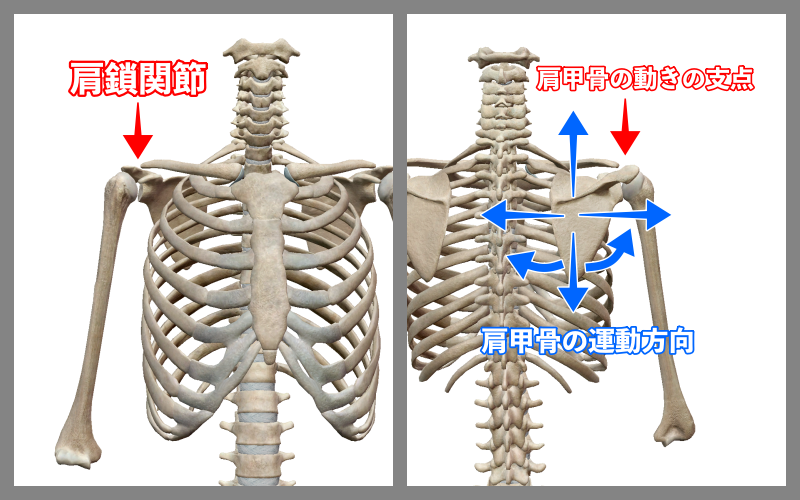

肩甲骨は胸郭と共に「肩甲胸郭関節」を構成し、肩甲上腕関節(肩)の動きを安定させるためにサポートします。

肩甲胸郭関節を滑るように、肩甲骨は多方向に動きながら肩の動きをサポートしますが、「肩甲骨の動きの支点」となるのが「肩鎖関節」で、鎖骨の遠位端(片側)と肩峰で関節構造になっています。

※前項に出てきた「肩甲骨の後傾」の動きの支点にもなり、肩関節に重要な関わりを持ちます。

「肩鎖関節」は肩甲骨の動きの支点となるために

・鎖骨〜肩骨に付着する靭帯

・肩鎖関節に関与する筋肉

この2つの働きが重要になります。

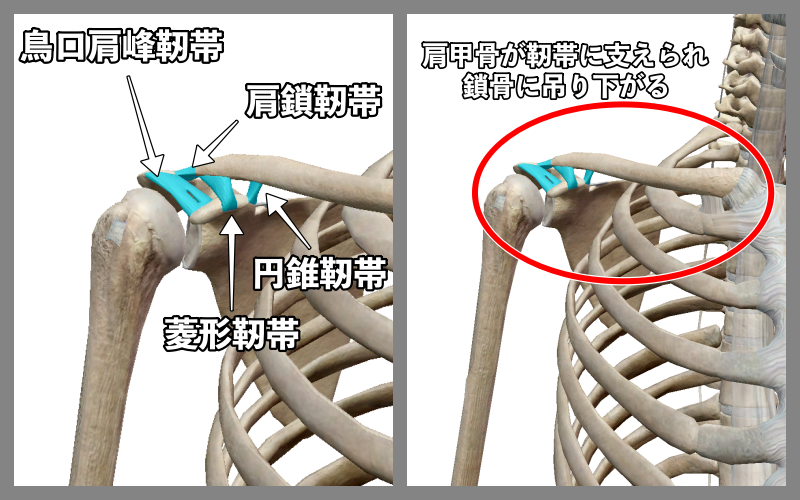

靭帯から見ていくと、

①肩鎖靭帯(肩峰〜鎖骨)

②烏口肩峰靭帯(烏口突起〜肩峰)

③菱形靭帯(鎖骨遠位前方〜烏口突起中央)

④円錐靭帯(鎖骨遠位後方〜烏口突起基部)

細かい名前を覚える必要はありませんが「鎖骨から肩甲骨が吊り下がり、それを支えているのが靭帯」といったイメージを覚えておいて下さい。

次に肩鎖関節に関与する筋肉を見ていきます。

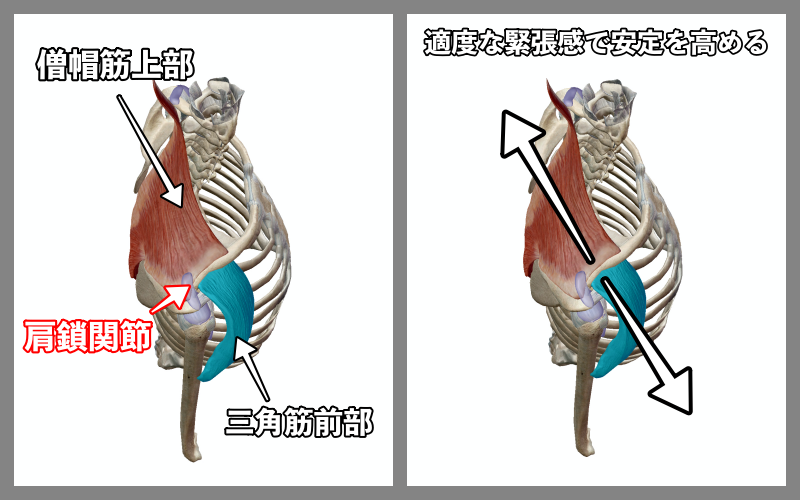

肩鎖関節は「僧帽筋上部線維」「三角筋前部線維」に挟まれる位置にあります。

位置関係から、互いに引き合い安定感を保ちますが、例えば「肩周りの筋緊張(俗に言う肩こりなど)が強く、僧帽筋が過緊張を起こしている」などがあれば、安定感を失いやすくなります。

このように、肩鎖関節は「靭帯」や「筋」によって支えられることで「肩甲骨の運動の支点」となります。

鎖骨には肩甲骨側の肩鎖関節以外にも、胸骨側の「胸鎖関節」もあり、これも肩の運動にとても重要なので、見ていきましょう。

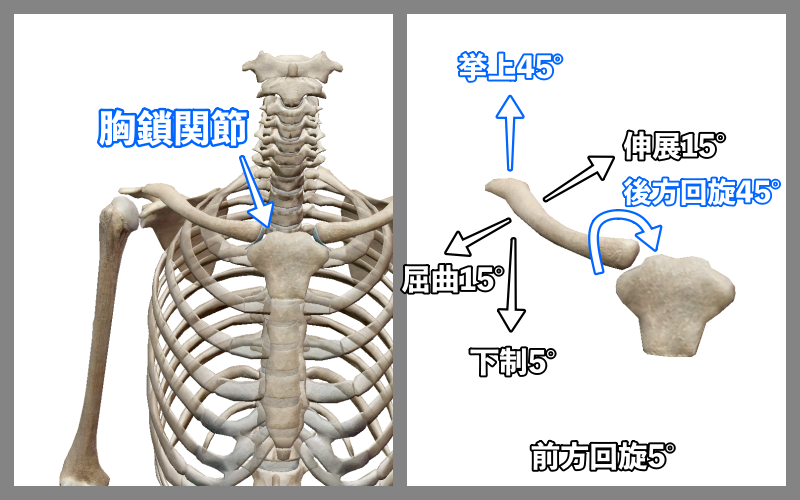

鎖骨の運動の支点「胸鎖関節」

「胸鎖関節」は、胸の骨の中心「胸骨」と「鎖骨」が合わさった関節で、「鎖骨運動の支点」となり、鎖骨の挙上、下制、屈曲、伸展、回旋の動きに大きく関与します。

特に鎖骨の「挙上」「後方回旋」は、肩関節を挙上する動作に重要で、肩関節挙上に伴い、鎖骨の「挙上45°」「後方回旋45°」ほどの大きな動きを持ちます。

ここまでをまとめると

肩鎖関節:肩甲骨の動きの支点となり、肩甲上腕リズムや肩甲骨の後傾など、肩関節の運動に大きく関与する。

胸鎖関節:鎖骨の動きの支点となり、鎖骨の挙上、後方回旋は肩関節挙上に大きく関与する。

これらを踏まえた上で、「肩甲骨の後傾と鎖骨の動きを制限する筋」について見ていきます。

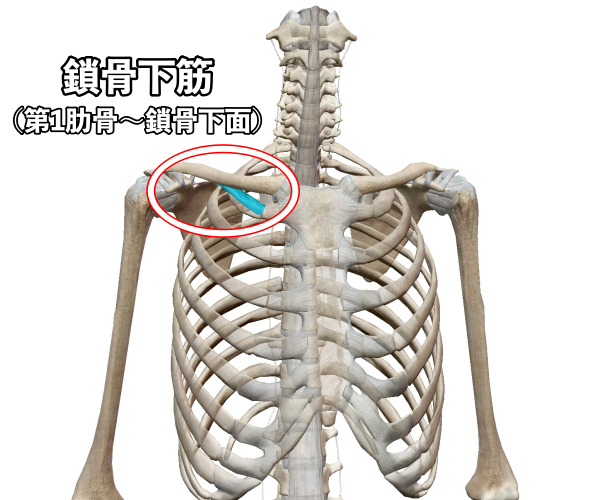

肩のインピンジメントの原因「鎖骨下筋」と「小胸筋」

まずは「鎖骨下筋」から見ていきます。

鎖骨下筋は「第1肋骨〜鎖骨の下面」に付着します。

作用は「鎖骨の挙上、後方回旋を制限し、胸鎖関節の安定」の役割を持ちます。

本来は鎖骨が動きすぎないように制御している筋が、日常生活やトレーニングの偏りで起こる「姿勢不良(巻き肩)」などで鎖骨下筋の筋緊張が強くなります。

その結果、鎖骨の挙上や後方回旋を必要以上に制限し、肩の挙上動作の妨げとなり、インピンジメントなどの原因となります。

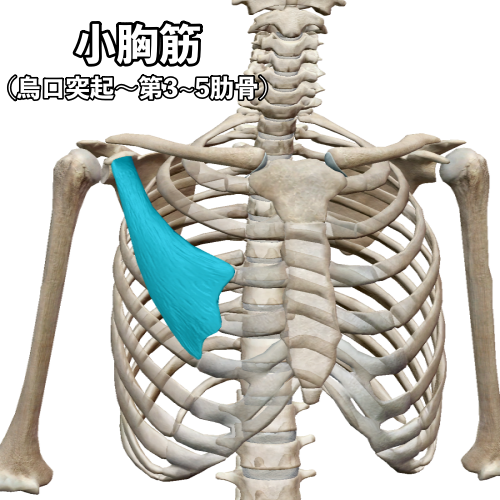

次に「小胸筋」です。

小胸筋は「烏口突起〜第3〜5肋骨」に付着します。

作用は「肩甲骨の下方回旋、下制、前傾」の役割を持ちます。

肩を挙上する際の肩甲骨の動きは「上方回旋」「後傾」が必要ですが、小胸筋の筋緊張が強いと、肩甲骨を「下方回旋」「前傾位」となるので、インピンジメントなどの原因になります。

余談ですが、ディップスで肩が痛い場合も「肩甲骨の前傾が強くなっている」可能性が高いです。

この2つの筋の異常があると肩の運動を制限し、痛みやゴリゴリ音を起こしますが、もっとやっかいなのが「ストレッチが難しい」ということです。

なので筋緊張を改善する方法の1つとして「圧迫+振動」が有効なので、それらの方法を紹介していきます。

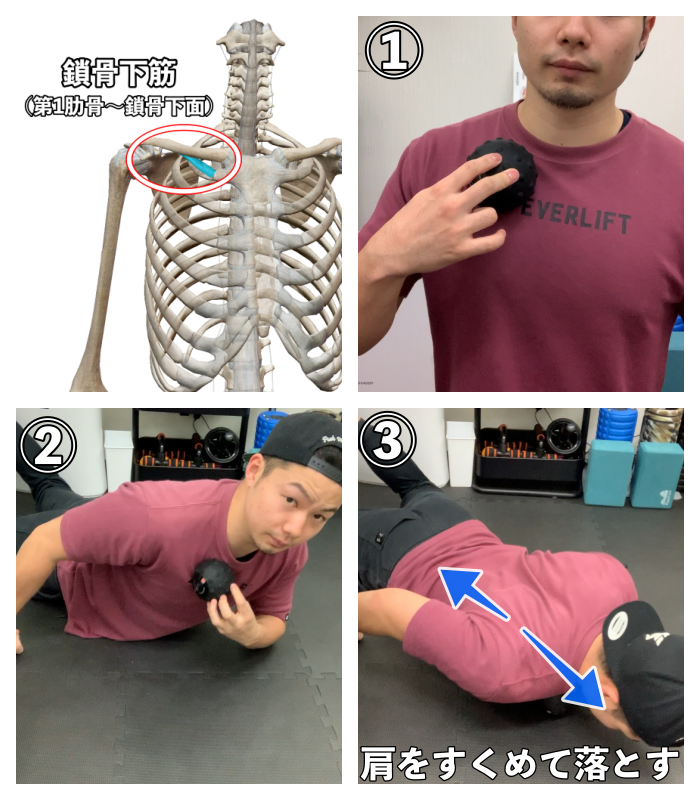

鎖骨下筋のケア方法

鎖骨下筋は体表から触れることは出来ないので、大胸筋や広頸筋の上からアプローチしていきます。

今回はこの振動ボールを使います。

ボールが無い方は手で同じ場所をマッサージでも良いです。

【やり方】

①鎖骨の真ん中から少し胸鎖関節よりにボールを当てる

②ボールに覆いかぶさるように寝る

③ボールを振動させ、筋を圧迫しながら肩をすくめて落とすを繰り返す

少し当てる場所をずらしながら、20秒2セット行って下さい。

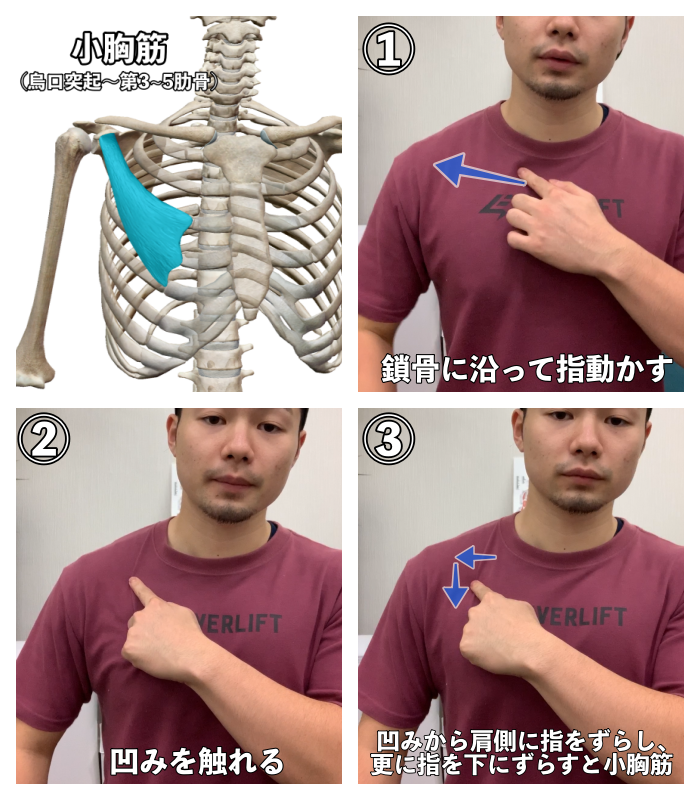

小胸筋のケア方法

小胸筋は大胸筋の上からになりますが、触れる感覚は得やすいので、まずは小胸筋の触り方から見ていきます。

【触り方】

①鎖骨に沿って指を肩側に滑らして、凹みを確認

②凹みから指1本分更に肩側にずらすと、押さえると気持ち悪い感覚がある場所(烏口突起)を確認

③烏口突起から指を少し下にずらすと小胸筋に触れる

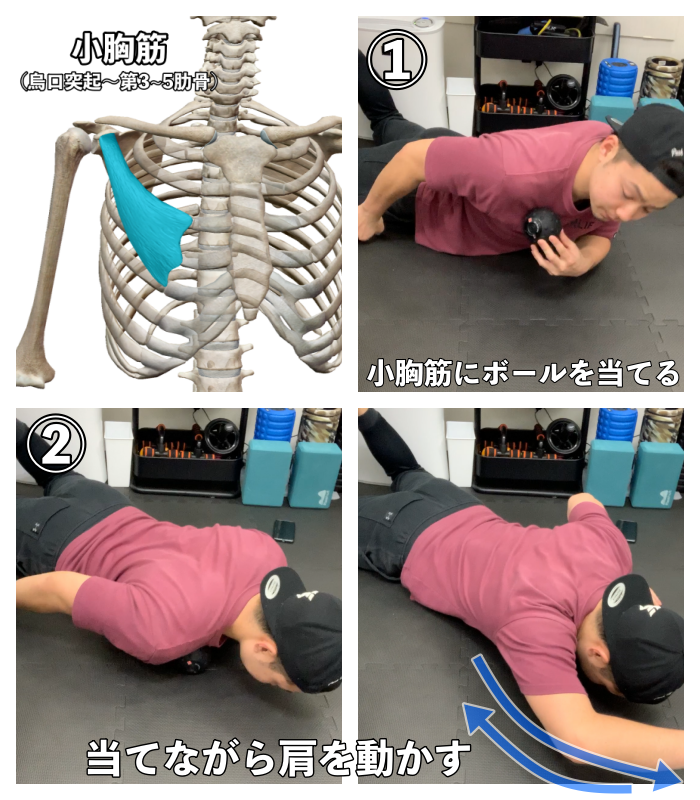

【ケア方法】

①小胸筋に振動ボールを当て、上から被さるように寝る

②ボールを振動させながら、腕を上げ下げしたり、胸を張る動作を加える

③20秒2〜3セット行う。

肩の痛みと肩甲骨後傾と鎖骨の運動 まとめ

以上が「肩の痛みと肩甲骨と鎖骨の関係」になります。

今までの肩の痛みの記事は肩甲骨をメインに解説していましたが、今回の通り「鎖骨の動き」もとても重要です。

ただ、鎖骨の動きを自分で評価するのは難しいので、日頃からケアを行うことで「そもそも悪化させない」といった予防をしてもらうのが良いと思います。

特に小胸筋の作用の「肩甲骨の下方回旋」は「胸を張る(肩甲骨下方回旋)」動きを繰り返すトレーニングで硬まりやすく、ベンチプレスなどを多く取り入れている方は、小胸筋の硬さと同時に「鎖骨の運動が不十分」となり、肩の痛みの原因となります。

なので、ケアと共に「下方回旋の反対の動き」を取り入れる種目を選択することも動きの偏りを改善するのに大切なので、前回記事の「オーバーヘッドプレス」を取り入れてもらうことを推奨します。

それでは今日はここまで〜、次回お楽しみに!!

この記事を読んだあなたへオススメ